Analyse des questionnaires de suivi pour 2013

1. PRÉSENTATION

À la suite de chacune des sessions de formation du CIFEDHOP consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), les participants sont invités à répondre à un questionnaire de suivi en ligne . Débutée en 2009, l’administration de ce questionnaire en est à sa cinquième année. L’analyse des réponses permet de dégager un portrait d’ensemble dont l’utilité peut se refléter autant au plan des ajustements de parcours pour les session de formation ultérieures que des formes d’encadrement à distance que le Centre peut être éventuellement appelé à proposer, notamment par le truchement de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire soumis aux participants de la session de l’automne 2013 . Deux participants sur trois se sont acquittés de cette tâche, ce qui représente une proportion acceptable pour dessiner un portrait d’ensemble.

Les répondants de la session 2013 provenaient d’Afrique sub-saharienne (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mali et Sénégal), d’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique), du monde arabe (Algérie, Mauritanie, Tunisie et Yémen), d’Asie (Afghanistan, Kirghizstan, Turquie et Viet Nam) et d’Europe (Macédoine et Ukraine).

Le questionnaire est composé de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU. L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il était possible d’y joindre un commentaire. Un certain nombre de questions renvoient au travail de terrain des participants une fois ceux-ci de retour dans leur pays. Par exemple, ces derniers s’étaient engagés, lors de la session, à restituer les connaissances acquises auprès des ONG, des milieux éducatifs et des médias et, dans la mesure du possible, à renforcer les liens de concertation avec l’ensemble des composantes de la société civile. C’est la raison pour laquelle l’analyse d’ensemble des réponses au questionnaire est décalée dans le temps.

Enfin, il convient de préciser que les réponses fournies par les répondants peuvent, certes, servir d’éléments de compréhension à la situation d’un pays donné ou à des tendances qui paraissent se dessiner, mais ne sauraient en aucun cas être interprétées comme étant une projection qui en reflète entièrement la réalité.

2. PRINCIPALES OBSERVATIONS

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU (partie « A » du questionnaire)

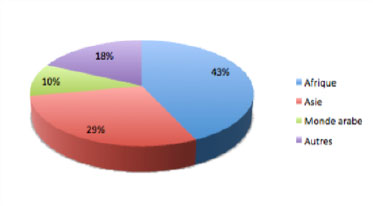

Comme il a été souligné depuis les débuts de l’analyse des questionnaires en 2009, les réponses des répondants varient sensiblement selon leurs provenances géographiques respectives. Néanmoins, l’on peut s’autoriser à penser que la dynamique de consultation de la part de la société civile en Afrique semble en voie de consolidation bien que la situation ne soit pas uniforme d’un pays à l’autre compte tenu des situations politiques parfois très différentes (que l’on pense à la fragilisation de l’État au Mali et à la violence armée dans le nord du pays). Mais l’économie d’ensemble tend à laisser penser que l’expérience acquise au fil des ans sur le terrain et une meilleure réceptivité (bien que fort relative dans certains cas) des autorités face aux demandes de la société civile en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme agissent en tant que facteurs de progrès. Ainsi, 88% des répondants d’Afrique disent avoir contribué au processus de l’Examen périodique universel.

À un degré moindre, les répondants de l’Asie présentent, pour 70% d’entre eux, un portrait d’ensemble relativement favorable à la société civile même si, là aussi, des disparités parfois non négligeables apparaissent selon les pays, en particulier au plan du peu d’ouverture de certains gouvernements face aux demandes des ONG.

Les répondants issus du Monde arabe présentent dans l’ensemble un profil plutôt incertain, car 33% seulement d’entre eux disent avoir participé au processus de l’EPU. Il paraît clair, à cet égard que, dans certains pays, une situation politique peu favorable aux droits de l’homme ou la faiblesse des infrastructures peuvent sans doute expliquer en partie du moins le peu d’avancée, à l’exception de la Tunisie où le climat politique semble s’être amélioré.

Aux États-Unis d’Amérique, la société civile paraît tirer son épingle du jeu grâce aux efforts consentis par une ONG qui œuvre à l’échelle du pays, c’est du moins ce que laissent entendre les deux participants issus de ce pays. Pour leur part, les réponses des deux répondants de pays européens (Ukraine et Macédoine) n’apporte pas d’éclairage sinon un portrait contrasté qui ne peut être nuancé en raison de l’absence de commentaires de leur part. Dans les illustrations qui vont suivre, les répondants des États-Unis et de l’Europe ont été inscrits dans la catégorie « autres ».

Si on tient compte du cumul des réponses de l’ensemble des répondants, il ressort que le bloc Afrique présente un pourcentage de réponses positives supérieur à chacun des autres blocs géographiques.

Dans la perspective de formations ultérieures à l’EPU, retenons que plusieurs répondants ont souligné la difficulté de se faire entendre auprès des autorités de leur pays, qu’il subsiste des difficulté de suivi des recommandations par les coalitions de la société civile, que les risques d’instrumentalisation par les États des acteurs de cette société paraissent bien réels, que la mise en œuvre par les gouvernements des recommandations formulées à leur endroit reste aléatoire et, qu’enfin, la mobilisation citoyenne demeure à l’ordre du jour.

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays (partie « B » du questionnaire)

Dans l’ensemble, près de trois répondants sur quatre disent avoir assuré un suivi de la session de formation et la presque majorité d’entre eux disent avoir initié leurs publics respectifs à la connaissance d’instruments juridiques internationaux.

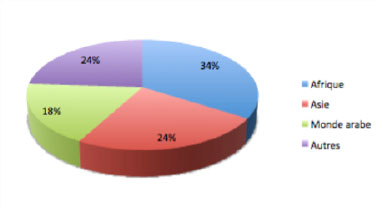

À l’instar de la partie précédente décrite plus haut, le groupe de répondants africains se démarquent du lot en présentant un taux global de suivi dans leurs pays respectifs de l’ordre de 80%, soit bien davantage que leurs homologues venus d’Asie (65%) ou du Monde arabe (59%). Le petit nombre de répondants des États-Unis et d’Europe rend les comparaisons hasardeuses. Disons toutefois que les deux répondants étatsuniens affichent un taux de suivi de plus de 90% et ceux d’Europe de l’Est de 69%.

Si on tient compte à nouveau du cumul des réponses de l’ensemble des répondants, il ressort que le bloc Afrique présente un pourcentage de réponses positives supérieur aux autres.

La plupart des commentaires émis par les répondants tend à laisser penser que ces derniers mènent des actions concrètes sur le terrain (échanges avec les ONG, lobbying auprès des administrations et des autorités politiques, conférences de presse, recours aux médias sociaux, consultations de la société civile) même si dans certaines pays, l’action gouvernementale laisse à désirer. Par ailleurs, c’est à la quasi-unanimité que les répondants disent avoir demandé aux autorités compétentes de leurs pays respectifs que les droits de l’homme soient inclus dans les programmes d’études et autres activités éducatives de l’enseignement obligatoire. La même unanimité se constate également au plan de la participation active à des activités de sensibilisation dans les lieux de travail.

2.3 Soutiens internes et externes (partie « C » du questionnaire)

De manière générale, les répondants disent ne pas se sentir soutenus dans leurs efforts pour promouvoir l’éducation et la formation aux droits de l’homme. Ils sont également nombreux à dire que le contexte sociopolitique dans leur pays rend souvent ou assez souvent difficile la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme . Par ailleurs, la grande majorité d’entre eux disent que les ressources du CIFEDHOP leur sont très souvent utiles.

En matière d’appuis reçus, la plupart des répondants disent qu’ils sont faibles sauf, dans certains cas, où ils bénéficient à l’occasion du soutien de l’opinion publique, des parents, des syndicats et de quelques ONG. Quant aux sources de résistance auxquelles ils doivent faire face, elles viennent surtout des gouvernements, des fonctionnaires de l’Éducation et des autorités scolaires.

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU (partie « D » du questionnaire)

Pour la grande majorité des répondants, la plateforme interactive du CIFEDHOP devrait en priorité diffuser de l’information relative à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme. Secondairement, il est souhaité de l’information sur la mise en œuvre de l’EPU dans les pays. La fréquence de fréquentation de la plateforme interactive est, en majorité, de « quelques fois par mois » à « très souvent ». Les contributions personnelles des répondants sont modestes, à l’exception de quelques initiatives où la plateforme sert de moyens de communication autour d’une même intention (coalition africaine) ou pour faire connaître des initiatives en matière d’éducation aux droits de l’homme. Tout en se montrant en général satisfaits des contenus diffusés depuis la plateforme, quelques répondants souhaiteraient encore davantage d’information relative à l’éducation aux droits de l’homme et des recommandations à ce sujet issues du processus de l’EPU.

3. CONCLUSION

L’analyse du questionnaire indique qu’en général, les répondants sont bien informés sur les tenants et aboutissants du l’EPU tout en déplorant en quelque sorte le peu de soutien dont ils bénéficient de la part des autorités de leurs pays respectifs. Mais les connaissances qu’ils ont acquises en cette matière tendent à laisser penser que, en aval, leur sélection en tant que participants à une session du CIFEDHOP fut judicieuse et porteuse. Quelques zones d’ombres cependant semblent indiquer que quelques répondants donnent le sentiment d’être particulièrement isolés dans leurs milieux respectifs; en témoignent leurs réponses à certaines questions de la troisième partie du questionnaire. Dans ce contexte, peut-être y aurait lieu de songer à des modes d’encadrement et de soutien à distance. Peut-être y aurait-il également lieu d’envisager lors d’une prochaine session de formation, à Genève, de réserver une partie de celle-ci à des présentations de problématiques propres à des blocs régionaux distincts. À cet égard, il paraît clair, à titre d’exemple, que la situation politique dans le Monde arabe commande une formation sur l’EPU qui tienne compte, du moins en partie, de ce que cette région a de spécifique. Enfin, vu l’importance accordée au soutien apporté par le CIFEDHOP, il serait utile d’étendre le recours à la plateforme interactive à la tenue proprement dite des prochaines session de formation de manière à ce que les contenus de formation soient directement accessibles en ligne au moment même où les participants sont sur place. Cela permettrait sans aucun doute une meilleure intégration de la plateforme à l’économie générale des sessions. Une planification à l’avance d’un dispositif technologique léger devrait suffire pour l’occasion.