Analyse des questionnaires de suivi pour 2012

Portrait d’ensemble des réponses au questionnaire adressé à chacun des participants à la suite de la 7e Session internationale de formation sur l’Examen périodique universel (EPU) tenue à Genève, en Suisse, du 24 au 30 octobre 2012

1. Présentation

À la suite de chacune des sessions de formation consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), le CIFEDHOP tient à en assurer le suivi, notamment par l’administration d’un questionnaire aux participants par le biais de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire rempli en ligne soumis aux 28 participants de la session de l’automne 2012 . De ce nombre, 24 ont répondu à l’appel, ce qui représente un taux de réponse de 86% - soit le plus haut taux de participation à ce jour. Ce taux s’élevait à 80% en 2010 et à 70% en 2011, pour une moyenne d’ensemble de 79% sur trois ans.

Les répondants provenaient d’Afrique sub-saharienne (Burkina Faso, Érythrée, Libéria, Mali, Sénégal, Togo, Zambie), du monde arabe (Algérie, Maroc, Mauritanie, Yémen), de l’Asie (Chine, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan), de l’Europe (Danemark, Macédoine et Ukraine).

Le questionnaire est composé de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU.

L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il était possible d’y joindre un commentaire.

2. Principales observations

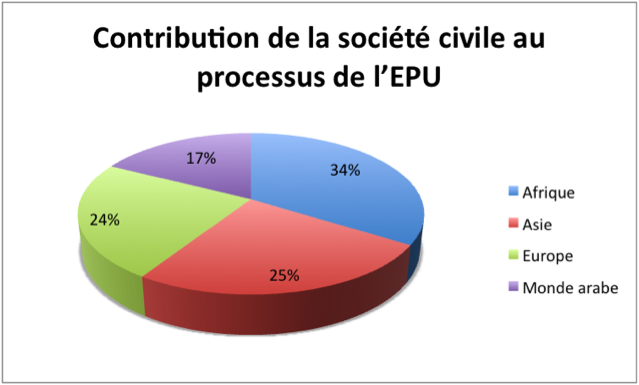

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU

Les situations varient sensiblement selon les localisations géographiques. Maisau vu des réponses, l’on pourrait s’autoriser à penser que la dynamique de consultation en Afrique semble se renforcer par rapport aux années précédentes. Les rapports entre les ONG et les États paraissent bien enclenchés, à l’exception d’un pays ou deux où la situation politique n’est pas favorable au dialogue.

Pour leur part, les répondants provenant du monde arabe affichant un score nettement moins élevé, le cumul des réponses négatives et non déterminées est supérieur aux réponses positives.

Pour ce qui est de l’Asie, la situation paraît contrastée. En Chine, les ONG paraissent sous surveillance constante, ce qui semble être moins le cas ailleurs, du moins si l’on en juge d’après les réponses des participants.

Les participants européens présentent un portrait à géométrie variable selon leurs origines géographiques respectives (ouest, centre, est) et le taux de « ne sait pas » est passablement élevé, ce qui peut étonner à première vue. Mais le nombre de participants issus de ce continent n’est pas suffisamment élevé pour en tirer une conclusion.

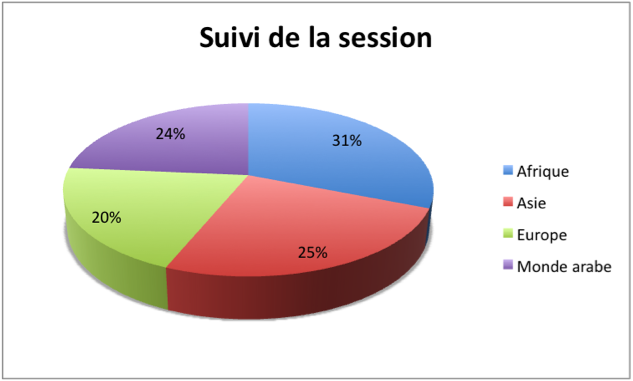

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays

Au vu des réponses et des commentaires à cette partie du questionnaire, un rapprochement des ONG et des autorités paraît être en train de s’opérer, quoique timidement. La stratégie des ONG consiste principalement à insister auprès des États pour que les instituions publiques répondent de leurs intentions et de leurs actes auprès de la société civile et lors de l’Examen périodique universel (EPU).

Dans l’ensemble, trois répondants sur cinq (quatre sur cinq en Afrique) disent avoir assuré un suivi de retour dans leur pays, ce qui paraît acceptable compte tenu des difficultés à affronter, dans un contexte parfois adverse.

Par ailleurs, on note que les ONG nationales, malgré des ressources limitées, visent à une meilleure mise en réseau de leurs actions et l’initiation aux instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux occupe une place privilégiée. L’EPU, pour sa part, est intégré aux activités relatives aux droits de l’homme – du moins dans une assez large partie des pays.

2.3 Soutiens internes et externes

Cette partie est particulièrement liée au contexte sociopolitique, qui offre un portrait assez contrasté entre les pays et qui se traduit mieux en tendances observées qu’en profils statistiques compte tenu du nombre peu élevé de répondants.

Ce que l’on note d’abord et avant tout c’est que, nonobstant les différents contextes dans lesquels s’inscrivent les répondants, l’utilité de l’offre de services du CIFEDHOP est soulignée quasi unanimement.

L’on note un appui soutenu des étudiants à l’action des répondants, ce qui est à l’opposé du peu du soutien des gouvernements et des ministères de l’Éducation. Il n’est donc pas étonnant que le milieu étudiant offre le moins sinon jamais de résistance aux démarches relatives à l’éducation aux droits de l’homme et à l’Examen périodique universel, à l’opposé des autorités gouvernementales, particulièrement là où la censure est institutionnalisée.

Enfin, très peu de répondants disent avoir bénéficié de l’aide financière étrangère.

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU

À la différence des années précédentes où les participants manifestaient un intérêt moindre à l’égard de la plateforme interactive, ceux de la session 2012 ont montré non seulement un intérêt accru pour ce dispositif, mais ont témoigné également d’une participation active à son développement. En moyenne, les répondants disent avoir utilisé la plateforme plus d’une fois par semaine à quelques fois par mois.

C’est par ailleurs une plateforme perçue comme efficace, instructive et conviviale : « On était en pleine session de formation quand la plateforme a diffusé en direct les séances de l'EPU. Ce fut des moments intenses pour nos différents participants », dixit un participant qui a dit utiliser la plateforme plusieurs fois par semaine. « It is a very effective Platform », ajoute un autre participant et « elle répond déjà amplement à mes besoins, dit-on également et, aussi, « Its a great platform already ».

Les centres d’intérêt sont nombreux et seules des ressources limitées ne permettent pas à la plateforme de répondre à tous les besoins, entre autres : i) « tout ce qui est en relation avec les droits de la femme et de l'enfant + tout ce qui est en rapport avec l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans mon pays » ; ii) « experience sharing - what other participants have done; training materials for trainers or facilitators »; iii) « envoyer plus de mails dans nos boîtes pour nous informer des actualités et de ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme pour qu'on songe à la visiter le plus souvent » ; iv) « elle [la plateforme] consolide le réseautage et l’accès à l’information ».

Nul doute qu’au fil du temps la plateforme interactive du CIFEDHOP est devenu un outil d’information et de formation à distance très utile et complémentaire des formations in situ données à Genève.

Conclusion

Les réponses au questionnaire relatif à la session de formation 2012 du CIFEDHOP témoignent d’un engagement manifeste des participants à l’égard de l’éducation aux droits de l’homme et d’une participation soutenue au processus de l’Examen périodique universel. En toile de fond ces mêmes réponses indiquent l’importance d’un encadrement compétent dont ont besoin les acteurs de terrain; dans cette optique, les ressources proposées par le CIFEDHOP se présentent comme un soutien hautement apprécié.