Analyse des questionnaires de suivi

Six mois après leur formation, les participants sont invités à répondre à un questionnaire de suivi.

L'analyse des données recueillies n'est donc disponible que plusieurs mois après la session.

Analyse des questionnaires de suivi pour 2010

Portrait des réponses aux questionnaires des participants à la 5e Session

1. Présentation

À la suite de chacune des sessions de formation consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), le CIFEDHOP tient à en assurer le suivi, notamment par l’administration d’un questionnaire à distance aux participants.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire envoyé aux 25 participants de la session de l’automne 2010. De ce nombre 20 ont répondu, soit un taux de réponse de 80 %. Les répondants provenaient d’Afrique de l’Ouest et du Nord, d’Europe de l’Est, d’Amérique latine, d’Asie centrale et du Sud.

Cette analyse s’inscrit par ailleurs dans l’économie générale de la plateforme de suivi de l’EPU, mise en place par le CIFEDHOP, dont le principal objectif est l’échange de l'information sur ce mécanisme ainsi que sur l'éducation aux droits de l'homme.

Le questionnaire comprend quatre parties : i) contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iiii) participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU.

Au plan méthodologique, le questionnaire a été conçu de manière à permettre au répondant soit de répondre à certaines questions par un oui ou par un non, soit de répondre à des question à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il a été possible d’y ajouter un commentaire.

2. Principales observations

2.1 En schématisant, on peut résumer le portrait que tracent les répondants de la situation dans leurs pays respectifs de la manière générale suivante ;

- en Afrique, la société civile peine à s’organiser et à passer de la parole aux actes;

-

en Europe de l’Est, les structures consultatives en place semblent efficaces et paraissent favoriser la participation de la société civile;

- en Amérique latine, la question des discriminations retient l’attention et s’inscrit dans un débat politique;

- en Asie, un activisme semble bien présent et permet dans l’ensemble la diffusion de l’information sur les questions relatives aux droits de l’homme.

3. Répartition des taux de réponses

3.1 Vue d’ensemble

OUI |

NON |

nd |

|

Partie A |

56 |

18 |

9 |

Partie B |

95 |

46 |

11 |

Partie C |

22 |

20 |

12 |

Partie D |

56 |

26 |

20 |

Total |

229 |

108 |

52 |

% |

59 % |

28 % |

13 % |

Partie A. Contribution de la société civile au processus de l’EPU

OUI |

NON |

nd |

69 % |

19 % |

11 % |

Partie B. Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays

OUI |

NON |

nd |

63 % |

30 % |

7 & |

Partie C. Soutiens externes et internes

OUI |

NON |

nd |

41 % |

37 % |

22 % |

Partie D. Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU

OUI |

NON |

nd |

55 % |

25 % |

20 % |

3.2 Commentaires

Trois éléments attirent particulièrement l’attention.

Premièrement, tout pays confondu, les répondants, presqu’unanimement, affirment que l’expertise et la qualité du suivi du CIFEDHOP est d’une grande utilité.

Deuxièmement, les difficultés de communication et le manque d’organisation en Afrique paraissent être de véritables impedimenta au renforcement des capacités des acteurs de la société civil[i]Enfin, le pourcentage élevé de non réponses à la partie 4 et l’usage relativement modeste de la plateforme de suivi témoignent du fait que les technologies de l’information et de la communication sont loin d’être toujours utilisées à la hauteur de leur riche potentie[ii]

[i]Voici quelques exemples de commentaires émis par des répondants africains : « Une coalition nationale d’ONG pour l’Examen Périodique Universelle au Bénin n’existe pas. Cela est du à une manque d’informations et de formations qualifiés dans ce domaine en vue d’élaboration d’un bon rapport ». « Ici au Niger, il n'y a pas de coalition d'ONG pour l'EPU et d'après quelques renseignements que j'ai obtenus auprès des organisations nationales de défense de droits de l'homme, le Mécanisme de l'EPU est totalement inconnu. » « Certaines localités du Tchad, la question de droits de l’homme est un sujet tabou et qui ne changera rien. »

Analyse des questionnaires de suivi pour 2011

Portrait d’ensemble des réponses au questionnaire adressé à chacun des participants à la suite de la 6e Session internationale de formation sur l’Examen périodique universel (EPU) tenue à Genève, en Suisse, du 24 au 31 octobre 2011

1. Présentation

À la suite de chacune des sessions de formation consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), le CIFEDHOP tient à en assurer le suivi, notamment par l’administration d’un questionnaire à distance aux participants.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire envoyé aux 26 participants de la session de l’automne 2011. De ce nombre, 18 ont répondu, soit un taux de réponse acceptable de 69,2 %. Les répondants provenaient d’Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Togo) et du Nord (Maroc et Tunisie), d’Asie (Inde, Kirghizistan et Pakistan), d’Europe (Allemagne, Croatie, Irlande et Moldavie) ainsi que du Proche-Orient (Liban).

Cette analyse s’inscrit par ailleurs dans l’économie générale de la plateforme interactive de suivi de l’EPU, mise en place par le CIFEDHOP, dont le principal objectif est l’échange de l'information sur ce mécanisme onusien et un de ses principaux centres d’intérêt qu’est l'éducation et la formation aux droits de l'homme.

Le questionnaire est composé de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU. L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il était possible d’y annexer un commentaire. À une exception près, tous les autres répondants ont rempli en ligne le questionnaire depuis la plateforme interactive.

2. Principales observations

2.1 En résumé, le portrait que tracent les répondants de la situation dans leurs pays respectifs se présente de la manière générale suivante :

- près de 87 % de l’ensemble des répondants ont apporté leur contribution au processus de l’EPU;

- le suivi de l’EPU dans les pays d’origine des répondants paraît assuré dans 86 % des cas;

- les soutiens internes et externes dont ont bénéficié les répondants s’élève à 54 %;

- la participation des répondants à la plateforme interactive est d’une journée par semaine pour la majorité d’entre eux.

2.2 Les relations qu’ont entretenu les répondants avec les autorités de leurs pays respectifs peuvent être qualifiées de fonctionnelles, de « politiques » ou d’antagoniques. Dans le premier cas, la collaboration est formelle et permet aux répondants d’exercer un certain lobbying[1] auprès de ministères et membres élus des gouvernements; le deuxième cas de figure se traduit par des rapports de force qui aboutissent le plus souvent à des compromis de part et d’autre[2]; la dernière situation en est une de confrontation comme suite au refus des autorités de s’engager dans une dynamique de collaboration avec les ONG intéressées[3]. Mais dans l’ensemble, on observe une volonté générale de « jouer le jeu » institutionnel, d’afficher une certain optimisme face aux possibilités de dialogue qu’offre l’EPU.

2.3 Les ressources documentaires et de collaborations interactives du CIFEDHOP sont hautement appréciées par une grande majorité de répondants. Cependant, l’utilisation de la plateforme interactive et collaborative n’est pas utilisée à son plein potentiel.

-------------

[1] Un répondant écrit : « A la suite de cette étape un lobbying est en cours au niveau du parlement afin que la loi soit effectivement votée avant la prochain passage du (nom du pays) devant le Conseil des Droits de l'Homme ».

[2] Un répondant s’exprime ainsi : « Oui, nous avons un programme national avec le ministère de l'Éducation nationale (un partenariat est signé avec le ministère et les 16 académies régionales de l'éducation). Ce programme vise les enseignants, le corps administratives, les associations des mères et parents des élèves et aussi les élèves.

[3] « Authorities in (nom du pays) see NGOs as a threat to their work because they often criticize government for lack of progress, unwillingness to improve the situation with human rights or even violating human rights of citizens. »

Analyse des questionnaires de suivi pour 2012

Portrait d’ensemble des réponses au questionnaire adressé à chacun des participants à la suite de la 7e Session internationale de formation sur l’Examen périodique universel (EPU) tenue à Genève, en Suisse, du 24 au 30 octobre 2012

1. Présentation

À la suite de chacune des sessions de formation consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), le CIFEDHOP tient à en assurer le suivi, notamment par l’administration d’un questionnaire aux participants par le biais de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire rempli en ligne soumis aux 28 participants de la session de l’automne 2012 . De ce nombre, 24 ont répondu à l’appel, ce qui représente un taux de réponse de 86% - soit le plus haut taux de participation à ce jour. Ce taux s’élevait à 80% en 2010 et à 70% en 2011, pour une moyenne d’ensemble de 79% sur trois ans.

Les répondants provenaient d’Afrique sub-saharienne (Burkina Faso, Érythrée, Libéria, Mali, Sénégal, Togo, Zambie), du monde arabe (Algérie, Maroc, Mauritanie, Yémen), de l’Asie (Chine, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan), de l’Europe (Danemark, Macédoine et Ukraine).

Le questionnaire est composé de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU.

L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il était possible d’y joindre un commentaire.

2. Principales observations

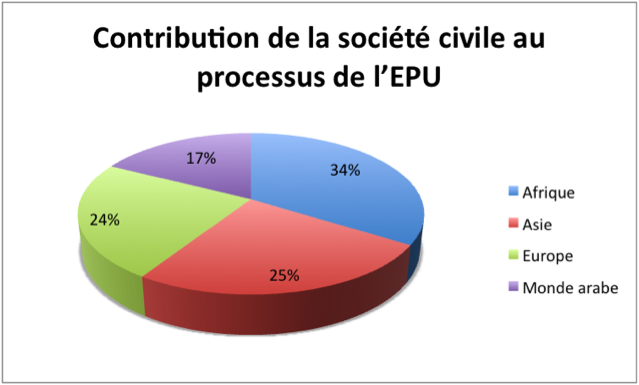

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU

Les situations varient sensiblement selon les localisations géographiques. Maisau vu des réponses, l’on pourrait s’autoriser à penser que la dynamique de consultation en Afrique semble se renforcer par rapport aux années précédentes. Les rapports entre les ONG et les États paraissent bien enclenchés, à l’exception d’un pays ou deux où la situation politique n’est pas favorable au dialogue.

Pour leur part, les répondants provenant du monde arabe affichant un score nettement moins élevé, le cumul des réponses négatives et non déterminées est supérieur aux réponses positives.

Pour ce qui est de l’Asie, la situation paraît contrastée. En Chine, les ONG paraissent sous surveillance constante, ce qui semble être moins le cas ailleurs, du moins si l’on en juge d’après les réponses des participants.

Les participants européens présentent un portrait à géométrie variable selon leurs origines géographiques respectives (ouest, centre, est) et le taux de « ne sait pas » est passablement élevé, ce qui peut étonner à première vue. Mais le nombre de participants issus de ce continent n’est pas suffisamment élevé pour en tirer une conclusion.

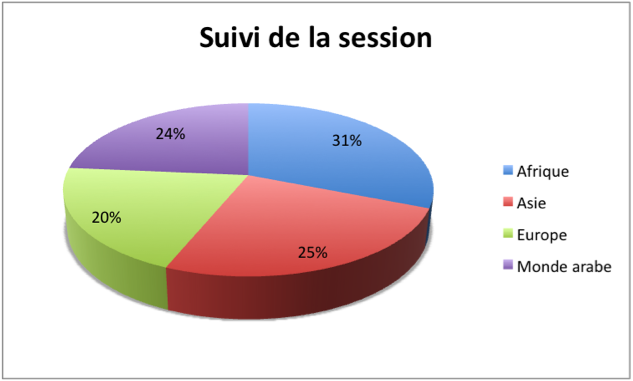

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays

Au vu des réponses et des commentaires à cette partie du questionnaire, un rapprochement des ONG et des autorités paraît être en train de s’opérer, quoique timidement. La stratégie des ONG consiste principalement à insister auprès des États pour que les instituions publiques répondent de leurs intentions et de leurs actes auprès de la société civile et lors de l’Examen périodique universel (EPU).

Dans l’ensemble, trois répondants sur cinq (quatre sur cinq en Afrique) disent avoir assuré un suivi de retour dans leur pays, ce qui paraît acceptable compte tenu des difficultés à affronter, dans un contexte parfois adverse.

Par ailleurs, on note que les ONG nationales, malgré des ressources limitées, visent à une meilleure mise en réseau de leurs actions et l’initiation aux instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux occupe une place privilégiée. L’EPU, pour sa part, est intégré aux activités relatives aux droits de l’homme – du moins dans une assez large partie des pays.

2.3 Soutiens internes et externes

Cette partie est particulièrement liée au contexte sociopolitique, qui offre un portrait assez contrasté entre les pays et qui se traduit mieux en tendances observées qu’en profils statistiques compte tenu du nombre peu élevé de répondants.

Ce que l’on note d’abord et avant tout c’est que, nonobstant les différents contextes dans lesquels s’inscrivent les répondants, l’utilité de l’offre de services du CIFEDHOP est soulignée quasi unanimement.

L’on note un appui soutenu des étudiants à l’action des répondants, ce qui est à l’opposé du peu du soutien des gouvernements et des ministères de l’Éducation. Il n’est donc pas étonnant que le milieu étudiant offre le moins sinon jamais de résistance aux démarches relatives à l’éducation aux droits de l’homme et à l’Examen périodique universel, à l’opposé des autorités gouvernementales, particulièrement là où la censure est institutionnalisée.

Enfin, très peu de répondants disent avoir bénéficié de l’aide financière étrangère.

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU

À la différence des années précédentes où les participants manifestaient un intérêt moindre à l’égard de la plateforme interactive, ceux de la session 2012 ont montré non seulement un intérêt accru pour ce dispositif, mais ont témoigné également d’une participation active à son développement. En moyenne, les répondants disent avoir utilisé la plateforme plus d’une fois par semaine à quelques fois par mois.

C’est par ailleurs une plateforme perçue comme efficace, instructive et conviviale : « On était en pleine session de formation quand la plateforme a diffusé en direct les séances de l'EPU. Ce fut des moments intenses pour nos différents participants », dixit un participant qui a dit utiliser la plateforme plusieurs fois par semaine. « It is a very effective Platform », ajoute un autre participant et « elle répond déjà amplement à mes besoins, dit-on également et, aussi, « Its a great platform already ».

Les centres d’intérêt sont nombreux et seules des ressources limitées ne permettent pas à la plateforme de répondre à tous les besoins, entre autres : i) « tout ce qui est en relation avec les droits de la femme et de l'enfant + tout ce qui est en rapport avec l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans mon pays » ; ii) « experience sharing - what other participants have done; training materials for trainers or facilitators »; iii) « envoyer plus de mails dans nos boîtes pour nous informer des actualités et de ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme pour qu'on songe à la visiter le plus souvent » ; iv) « elle [la plateforme] consolide le réseautage et l’accès à l’information ».

Nul doute qu’au fil du temps la plateforme interactive du CIFEDHOP est devenu un outil d’information et de formation à distance très utile et complémentaire des formations in situ données à Genève.

Conclusion

Les réponses au questionnaire relatif à la session de formation 2012 du CIFEDHOP témoignent d’un engagement manifeste des participants à l’égard de l’éducation aux droits de l’homme et d’une participation soutenue au processus de l’Examen périodique universel. En toile de fond ces mêmes réponses indiquent l’importance d’un encadrement compétent dont ont besoin les acteurs de terrain; dans cette optique, les ressources proposées par le CIFEDHOP se présentent comme un soutien hautement apprécié.

Analyse des questionnaires de suivi pour 2013

1. PRÉSENTATION

À la suite de chacune des sessions de formation du CIFEDHOP consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), les participants sont invités à répondre à un questionnaire de suivi en ligne . Débutée en 2009, l’administration de ce questionnaire en est à sa cinquième année. L’analyse des réponses permet de dégager un portrait d’ensemble dont l’utilité peut se refléter autant au plan des ajustements de parcours pour les session de formation ultérieures que des formes d’encadrement à distance que le Centre peut être éventuellement appelé à proposer, notamment par le truchement de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire soumis aux participants de la session de l’automne 2013 . Deux participants sur trois se sont acquittés de cette tâche, ce qui représente une proportion acceptable pour dessiner un portrait d’ensemble.

Les répondants de la session 2013 provenaient d’Afrique sub-saharienne (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mali et Sénégal), d’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique), du monde arabe (Algérie, Mauritanie, Tunisie et Yémen), d’Asie (Afghanistan, Kirghizstan, Turquie et Viet Nam) et d’Europe (Macédoine et Ukraine).

Le questionnaire est composé de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU. L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il était possible d’y joindre un commentaire. Un certain nombre de questions renvoient au travail de terrain des participants une fois ceux-ci de retour dans leur pays. Par exemple, ces derniers s’étaient engagés, lors de la session, à restituer les connaissances acquises auprès des ONG, des milieux éducatifs et des médias et, dans la mesure du possible, à renforcer les liens de concertation avec l’ensemble des composantes de la société civile. C’est la raison pour laquelle l’analyse d’ensemble des réponses au questionnaire est décalée dans le temps.

Enfin, il convient de préciser que les réponses fournies par les répondants peuvent, certes, servir d’éléments de compréhension à la situation d’un pays donné ou à des tendances qui paraissent se dessiner, mais ne sauraient en aucun cas être interprétées comme étant une projection qui en reflète entièrement la réalité.

2. PRINCIPALES OBSERVATIONS

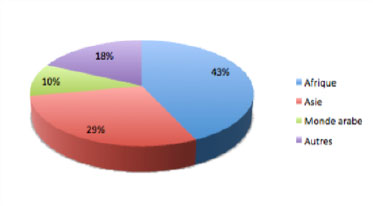

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU (partie « A » du questionnaire)

Comme il a été souligné depuis les débuts de l’analyse des questionnaires en 2009, les réponses des répondants varient sensiblement selon leurs provenances géographiques respectives. Néanmoins, l’on peut s’autoriser à penser que la dynamique de consultation de la part de la société civile en Afrique semble en voie de consolidation bien que la situation ne soit pas uniforme d’un pays à l’autre compte tenu des situations politiques parfois très différentes (que l’on pense à la fragilisation de l’État au Mali et à la violence armée dans le nord du pays). Mais l’économie d’ensemble tend à laisser penser que l’expérience acquise au fil des ans sur le terrain et une meilleure réceptivité (bien que fort relative dans certains cas) des autorités face aux demandes de la société civile en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme agissent en tant que facteurs de progrès. Ainsi, 88% des répondants d’Afrique disent avoir contribué au processus de l’Examen périodique universel.

À un degré moindre, les répondants de l’Asie présentent, pour 70% d’entre eux, un portrait d’ensemble relativement favorable à la société civile même si, là aussi, des disparités parfois non négligeables apparaissent selon les pays, en particulier au plan du peu d’ouverture de certains gouvernements face aux demandes des ONG.

Les répondants issus du Monde arabe présentent dans l’ensemble un profil plutôt incertain, car 33% seulement d’entre eux disent avoir participé au processus de l’EPU. Il paraît clair, à cet égard que, dans certains pays, une situation politique peu favorable aux droits de l’homme ou la faiblesse des infrastructures peuvent sans doute expliquer en partie du moins le peu d’avancée, à l’exception de la Tunisie où le climat politique semble s’être amélioré.

Aux États-Unis d’Amérique, la société civile paraît tirer son épingle du jeu grâce aux efforts consentis par une ONG qui œuvre à l’échelle du pays, c’est du moins ce que laissent entendre les deux participants issus de ce pays. Pour leur part, les réponses des deux répondants de pays européens (Ukraine et Macédoine) n’apporte pas d’éclairage sinon un portrait contrasté qui ne peut être nuancé en raison de l’absence de commentaires de leur part. Dans les illustrations qui vont suivre, les répondants des États-Unis et de l’Europe ont été inscrits dans la catégorie « autres ».

Si on tient compte du cumul des réponses de l’ensemble des répondants, il ressort que le bloc Afrique présente un pourcentage de réponses positives supérieur à chacun des autres blocs géographiques.

Dans la perspective de formations ultérieures à l’EPU, retenons que plusieurs répondants ont souligné la difficulté de se faire entendre auprès des autorités de leur pays, qu’il subsiste des difficulté de suivi des recommandations par les coalitions de la société civile, que les risques d’instrumentalisation par les États des acteurs de cette société paraissent bien réels, que la mise en œuvre par les gouvernements des recommandations formulées à leur endroit reste aléatoire et, qu’enfin, la mobilisation citoyenne demeure à l’ordre du jour.

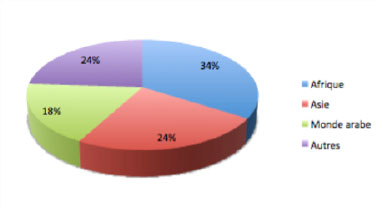

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays (partie « B » du questionnaire)

Dans l’ensemble, près de trois répondants sur quatre disent avoir assuré un suivi de la session de formation et la presque majorité d’entre eux disent avoir initié leurs publics respectifs à la connaissance d’instruments juridiques internationaux.

À l’instar de la partie précédente décrite plus haut, le groupe de répondants africains se démarquent du lot en présentant un taux global de suivi dans leurs pays respectifs de l’ordre de 80%, soit bien davantage que leurs homologues venus d’Asie (65%) ou du Monde arabe (59%). Le petit nombre de répondants des États-Unis et d’Europe rend les comparaisons hasardeuses. Disons toutefois que les deux répondants étatsuniens affichent un taux de suivi de plus de 90% et ceux d’Europe de l’Est de 69%.

Si on tient compte à nouveau du cumul des réponses de l’ensemble des répondants, il ressort que le bloc Afrique présente un pourcentage de réponses positives supérieur aux autres.

La plupart des commentaires émis par les répondants tend à laisser penser que ces derniers mènent des actions concrètes sur le terrain (échanges avec les ONG, lobbying auprès des administrations et des autorités politiques, conférences de presse, recours aux médias sociaux, consultations de la société civile) même si dans certaines pays, l’action gouvernementale laisse à désirer. Par ailleurs, c’est à la quasi-unanimité que les répondants disent avoir demandé aux autorités compétentes de leurs pays respectifs que les droits de l’homme soient inclus dans les programmes d’études et autres activités éducatives de l’enseignement obligatoire. La même unanimité se constate également au plan de la participation active à des activités de sensibilisation dans les lieux de travail.

2.3 Soutiens internes et externes (partie « C » du questionnaire)

De manière générale, les répondants disent ne pas se sentir soutenus dans leurs efforts pour promouvoir l’éducation et la formation aux droits de l’homme. Ils sont également nombreux à dire que le contexte sociopolitique dans leur pays rend souvent ou assez souvent difficile la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme . Par ailleurs, la grande majorité d’entre eux disent que les ressources du CIFEDHOP leur sont très souvent utiles.

En matière d’appuis reçus, la plupart des répondants disent qu’ils sont faibles sauf, dans certains cas, où ils bénéficient à l’occasion du soutien de l’opinion publique, des parents, des syndicats et de quelques ONG. Quant aux sources de résistance auxquelles ils doivent faire face, elles viennent surtout des gouvernements, des fonctionnaires de l’Éducation et des autorités scolaires.

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU (partie « D » du questionnaire)

Pour la grande majorité des répondants, la plateforme interactive du CIFEDHOP devrait en priorité diffuser de l’information relative à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme. Secondairement, il est souhaité de l’information sur la mise en œuvre de l’EPU dans les pays. La fréquence de fréquentation de la plateforme interactive est, en majorité, de « quelques fois par mois » à « très souvent ». Les contributions personnelles des répondants sont modestes, à l’exception de quelques initiatives où la plateforme sert de moyens de communication autour d’une même intention (coalition africaine) ou pour faire connaître des initiatives en matière d’éducation aux droits de l’homme. Tout en se montrant en général satisfaits des contenus diffusés depuis la plateforme, quelques répondants souhaiteraient encore davantage d’information relative à l’éducation aux droits de l’homme et des recommandations à ce sujet issues du processus de l’EPU.

3. CONCLUSION

L’analyse du questionnaire indique qu’en général, les répondants sont bien informés sur les tenants et aboutissants du l’EPU tout en déplorant en quelque sorte le peu de soutien dont ils bénéficient de la part des autorités de leurs pays respectifs. Mais les connaissances qu’ils ont acquises en cette matière tendent à laisser penser que, en aval, leur sélection en tant que participants à une session du CIFEDHOP fut judicieuse et porteuse. Quelques zones d’ombres cependant semblent indiquer que quelques répondants donnent le sentiment d’être particulièrement isolés dans leurs milieux respectifs; en témoignent leurs réponses à certaines questions de la troisième partie du questionnaire. Dans ce contexte, peut-être y aurait lieu de songer à des modes d’encadrement et de soutien à distance. Peut-être y aurait-il également lieu d’envisager lors d’une prochaine session de formation, à Genève, de réserver une partie de celle-ci à des présentations de problématiques propres à des blocs régionaux distincts. À cet égard, il paraît clair, à titre d’exemple, que la situation politique dans le Monde arabe commande une formation sur l’EPU qui tienne compte, du moins en partie, de ce que cette région a de spécifique. Enfin, vu l’importance accordée au soutien apporté par le CIFEDHOP, il serait utile d’étendre le recours à la plateforme interactive à la tenue proprement dite des prochaines session de formation de manière à ce que les contenus de formation soient directement accessibles en ligne au moment même où les participants sont sur place. Cela permettrait sans aucun doute une meilleure intégration de la plateforme à l’économie générale des sessions. Une planification à l’avance d’un dispositif technologique léger devrait suffire pour l’occasion.

Analyse des questionnaires de suivi pour 2014

1. PRÉSENTATION

À la suite de chacune des sessions de formation du CIFEDHOP consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), les participants sont invités à répondre à un questionnaire de suivi en ligne . Débutée en 2009, l’administration de ce questionnaire en est à sa sixième année. L’analyse des réponses permet de dégager un portrait d’ensemble dont l’utilité peut se refléter autant au plan des ajustements de parcours pour les session de formation ultérieures que des formes d’encadrement à distance que le Centre peut être éventuellement appelé à proposer, en particulier par le truchement de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire soumis aux 29 participants de la session de l’automne 2014 . Le taux de réponse a été de 83 pour cent.

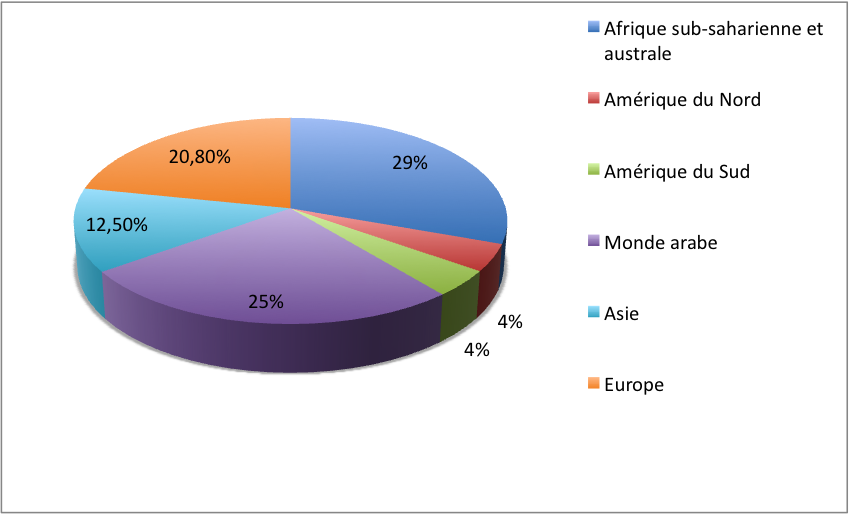

Les répondants (11 femmes et 14 hommes) de la session 2014 provenaient d’Afrique subsaharienne et australe (Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée-Conakry, Malawi, Niger, Sénégal et Sierra Leone), d’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique), d’Amérique du Sud (Pérou), du monde arabe (Algérie, Irak, Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie). D’Asie (Kirghizstan et Laos) ainsi que d’Europe (France, Moldavie et Ukraine).

Le questionnaire se compose de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU. L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il est possible d’y joindre un commentaire. Un certain nombre de questions renvoient au travail de terrain des participants une fois ceux-ci de retour dans leur pays. Par exemple, ces derniers s’étaient engagés, lors de la session, à restituer les connaissances acquises auprès des ONG, des milieux éducatifs et des médias et, dans la mesure du possible, à renforcer les liens de concertation avec l’ensemble des composantes de la société civile. Cet exercice prend du temps et c’est la raison pour laquelle l’analyse d’ensemble des réponses au questionnaire est décalée dans le temps.

Enfin, il convient de préciser que les réponses des participants peuvent, certes, servir d’éléments de compréhension à la situation d’un pays donné ou à des tendances qui paraissent se dessiner, mais ne sauraient en aucun cas être interprétées comme étant une projection qui en reflète entièrement la réalité.

2. PRINCIPALES OBSERVATIONS

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU (partie « A » du questionnaire).

Le petit nombre de répondants n’autorise aucune conclusion. Néanmoins, comme il fut d’ailleurs observé lors de sessions de formation précédentes, les répondants originaires d’Afrique sub-saharienne montrent assez clairement que la société civile dans laquelle ils s’inscrivent affiche un bon dynamisme.

Dans l’ensemble, les trois quarts des répondants disent être bien informés sur l’EPU et contribuent en tant que membres actifs à son processus. Une frange d’environ 10% paraît manquer de connaissances à ce sujet, cela s’appliquant surtout à quelques participants du monde arabe et d’un pays européen : les répondants algérien et français ne semblent pas au fait de la contribution de la société civile au processus de l’EPU.

Outre le petit nombre de répondants, nous savons que les contextes géopolitiques parfois très différents dans lesquels ceux-ci interviennent ne permettent pas non plus de conclusions. Par ailleurs, les commentaires ajoutés en marge des questions posée donnent à penser qu’un engagement militant et professionnel de plusieurs participants à la défense et à la promotion des droits de l’homme au sein de la société civile est en voie d’affirmation. Cette dynamique permet aux représentants d’ONG de faire entendre leurs voix et de faire valoir leurs analyses dans le cadre de l’EPU. L’expérience et les connaissances acquises par les répondants pourraient être mises en valeur d’une manière ou d’une autre par l’équipe dirigeante du CIFEDHOP, notamment par le truchement de la plateforme interactive.

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays

Environ les trois quarts des répondants disent mener des actions sur le terrain bien qu’elles puissent être à géométrie variable pour des raisons qui tiennent principalement de la conjoncture plus ou moins favorable aux droits de l’homme.

La plupart des commentaires émis par les répondants tend à laisser penser que ces derniers mènent assez souvent des actions concrètes sur le terrain en matière de droits de l’homme (échanges avec les ONG, lobbying auprès des administrations et des autorités politiques, conférences de presse, recours aux médias sociaux, consultations de la société civile) même si dans certaines pays, l’action gouvernementale laisse à désirer. Certains répondants exercent des fonctions professionnelles importantes auprès d’institutions nationales ou internationales (OSCE, par ex). D’autres sont agents de liaison entre la société civile et des paliers décisionnels. La plupart d’entre eux jouent un rôle actif.

Par ailleurs, nombreux sont les répondants qui disent avoir demandé aux autorités compétentes de leurs pays respectifs que les droits de l’homme soient inclus dans les programmes d’études et autres activités éducatives de l’enseignement obligatoire, voire de l’enseignement supérieur. Même constat au plan de la participation active à des activités de sensibilisation dans les lieux de travail. Le suivi sur le terrain paraît ainsi conséquent en dépit de contextes adverses auxquels sont confrontés certains répondants, notamment en Irak et en Tunisie.

2.3 Soutiens internes et externes (partie « C » du questionnaire)

Par rapport aux années précédentes, les réponses des répondants à ce chapitre sont demeurées sensiblement les mêmes : de manière générale, les répondants disent ne pas se sentir soutenus dans leurs efforts pour promouvoir l’éducation et la formation aux droits de l’homme. Ils sont également nombreux à dire que le contexte sociopolitique dans leurs pays rend souvent ou assez souvent difficile la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme. Par ailleurs, la grande majorité d’entre eux disent que les ressources du CIFEDHOP leur sont très souvent utiles, notamment en matières d’échanges de bonnes pratiques par le biais de la plateforme interactive et d’un réseau d’experts.

En matière d’appuis reçus, la plupart des répondants disent qu’ils sont faibles sauf, dans certains cas, où ils bénéficient à l’occasion du soutien de l’opinion publique, des parents, des syndicats (opinions mitigées à cet égard) et de quelques ONG. Quant aux sources de résistance (voire de blocage) auxquelles ils doivent faire face, elles viennent surtout des gouvernements, des fonctionnaires de l’Éducation et des autorités scolaires. Aussi, « La résistance vient très souvent des forces féodalo-esclavagistes qui veulent le maintien des pratiques esclavagistes » ; ou bien : « Parfois les gens se focalisent sur un thème des droits humains sur lequel vous travaillez pour justifier le fait qu'il ne peuvent pas vous soutenir. Par exemple on vous dira "vous organisme de DH vous soutenez l'abolition de la peine de mort ou les LGBT alors que c'est contraire à nos croyances alors je ne signe pas vos pétitions ....) ».

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU (partie « D » du questionnaire)

L’intérêt des répondants pour la plateforme interactive du CIFEDHOP a sensiblement évolué au fil des ans. D’abord centré sur le besoin d’information sur l’EPU et l’éducation et la formation aux droits de l’homme (EFDH), l’intérêt des répondants s’est diversifié de manière à englober désormais le droit au travail, l’égalité des genres, les droits de l’enfant et de la femme, les changements climatiques, la gouvernance de proximité ainsi que le droit au logement.

La fréquence de fréquentation de la plateforme interactive est, en majorité, de « quelques fois par mois » à « très souvent ». Ce lieu d’information à distance est perçu comme très utile. Les contributions personnelles des répondants demeurent cependant modestes. À ce sujet, il convient de prendre en compte les difficultés d’accès en continu aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans plusieurs pays en voie de développement et/ou politiquement instables,

Par ailleurs, les répondants ont suggéré un certain nombre de pistes à explorer de manière à enrichir le contenu de la plateforme : rendre compte de cas de réussites de la mise en œuvre de l’EDFH, inclure des contenus sous la forme de récits (storytelling), développement d’une banque donnée sur une mise en application comparée l’EPU, proposer des cours en ligne, favoriser les échanges d’expériences et ajouter la langue espagnole au français et à l’anglais.

3. Conclusion

Les réponses au questionnaire relatif à la session de formation 2014 du CIFEDHOP témoignent d’un engagement marqué des répondants (à l’exception de deux d’entre eux) à l’égard de l’éducation aux droits de l’homme et d’un élargissement de leurs champs d’intérêts à des domaines connexes.

En toile de fond ces mêmes répondants indiquent l’importance d’un encadrement compétent dont ont besoin les acteurs de terrain; dans cette optique, les ressources proposées par le CIFEDHOP se présentent comme un soutien d’autant plus apprécié que l’aide sur le terrain paraît déficiente sinon absente, en particulier de la part des autorités.

Enfin, notons une plus grande place attendue de la plateforme interactive dont plusieurs pensent qu’elle pourrait étendre son champ d’action à des sujets qui prolongent l’EFDH dans des domaines variés.