Introduction à l'EPU

L’examen périodique universel (EPU) est un mécanisme créé par la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a institué le Conseil des droits de l’homme.

Les acteurs de la société civile et de l’éducation sont directement concernés par cette nouvelle procédure. En effet, la résolution 5/1 du Conseil prévoit un engagement actif des ONG au sein de l'EPU.

Pour que l’action de la société civile soit efficace et constructive, il convient d’assurer une large diffusion de l’information et un suivi évaluatif des actions entreprises, de rendre les actions des ONG régionales et nationales complémentaires les unes des autres, de soutenir le développement de compétences à l’échelle locale et d’encourager la professionnalisation des membres des ONG intéressées pour faire contrepoids aux compétences des représentants des États.

Historique

Il faudra une année de négociation pour que le Conseil établisse son propre fonctionnement. Son règlement intérieur est adopté le 18 juin 2007 par la Résolution 5/1 , résolution proposée in extremis par le président du Conseil, l’ambassadeur du Mexique M. de Alba qui a su trouver un compromis entre les différents points de vue politiques.

Lors de la 3e réunion internationale d’experts sur l'éducation aux droits de l'homme organisée par le CIFEDHOP en 2007, le premier Président du Conseil des droits de l’homme, M. Luis Alfonso de Alba, a tenu à rappeler l’origine de l’EPU.

C’est la délégation canadienne qui en proposa l’idée, soutenue par celle de la Suisse. Le Mexique s’y objecta parce que la proposition canadienne se limitait à un exercice de révision par les pairs d’une durée d’une heure environ. Faible dans sa substance, cette proposition ne reçut pas l’appui de New York ; par ailleurs d’autres pays s’opposèrent à l’idée même d’un EPU de telle sorte qu’elle faillit disparaître. Il revient à des pays de l’Amérique latine son maintien à l’ordre du jour. L’important, par la suite, a précisé M. de Alba, ce fut d’abandonner cette proposition canadienne d’échanges informels pour se diriger vers quelque chose de plus contraignant et de plus longue durée. La résolution sur l’EPU adaptée par la suite va dans ce sens. Et cet examen sera universel, répété.

La création du Conseil des droits de l'homme

L’ONU, créée en 1945 après le traumatisme de la seconde guerre mondiale, n’est pas en tant que telle une organisation de défense des droits humains. La Charte des Nations Unies dans son article 1 précise le but et les principes de l’organisation (1) qui peuvent être résumés par le maintien de la paix et de la sécurité. Néanmoins, dès 1946, une Commission des droits de l’homme est mise en place. Elle est chargée de la promotion des droits de l’homme dans le monde. Elle prend graduellement de l’importance, mais elle est vivement critiquée pour son aspect politisé. Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU de 1997 à 2005 indique dans son rapport intitulé « Dans une liberté plus grande » (2) que « l’aptitude de la Commission à s’acquitter de ses tâches souffre de plus en plus de l’effritement de sa crédibilité et de la baisse de son niveau de compétence professionnelle. En particulier, des États ont cherché à se faire élire à la Commission non pas pour défendre les droits de l’homme mais pour se soustraire aux critiques, ou pour critiquer les autres. La Commission perd donc de sa crédibilité, et la réputation du système des Nations Unies tout entier s’en trouve ternie» (3).

C’est la raison pour laquelle K.Annan évoque l’idée de la création d’un Conseil des droits de l’homme qui pourrait devenir un organe de l’ONU à part entière et non plus uniquement un organe subsidiaire rattaché au Conseil économique et social.

Le Conseil est crée par la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006 (4). Cette résolution est un compromis entre les différents Etats membres de l’ONU. Quatre Etats s’y sont opposés, à savoir les Etats-Unis d’Amérique, Israël ainsi que deux îles du Pacifique (îles Marshall et Palau).

Il faudra une année de négociation pour que le Conseil établisse son propre fonctionnement. Son règlement intérieur est adopté le 18 juin 2007 par la Résolution 5/1 (5) , résolution proposée in extremis par le président du Conseil, l’ambassadeur du Mexique M. de Alba qui a su trouver un compromis entre les différents points de vue politiques.

(2) Rapport disponible en ligne voir http://www.un.org/french/largerfreedom/ (consulté le 11/11/10)

(3) Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous, Rapport du Secrétaire général (K.Annan) 2005, page 53

(4)Résolution disponible en ligne voir http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/251

(5)Résolution 5/1 disponible sur le site du conseil des droits de l’homme http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/

Les innovations

Le Conseil des droits de l’homme, composé d’Etats, est un organe politique. Il est issu d’un compromis accepté par tous les Etats membres de l’ONU et est, sur plusieurs aspects, une innovation au regard de l’ancienne Commission. Le Conseil n’est pas un organe permanent mais il se réunit tout au long de l’année (durée totale d’au moins 10 semaines sur trois sessions) alors que la Commission se réunissait moins souvent.

- La Commission était un organe subsidiaire de l’ECOSOC (Conseil économique et social), ses décisions remontaient donc au Conseil économique et social puis à l’Assemblée générale. Le Conseil des droits de l’homme dépend, lui, directement de l’Assemblée générale. Le poids politique du Conseil est nettement plus important car c’est un organe à part entière de l’ONU.

- Le Conseil continue de travailler avec les procédures spéciales de l’ancienne Commission en leur octroyant plus de temps durant les sessions. «Procédures spéciales» est le terme généralement attribué aux mécanismes mis en place par la Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme, qui s’occupent de la situation spécifique d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Il existe actuellement 30 mandats thématiques et 8 mandats par pays. Une réforme est en cours depuis la création du Conseil pour renforcer le rôle des procédures spéciales.

- Le Conseil s’est aussi doté d’un mécanisme pour pouvoir à tout moment et rapidement consacrer une séance à un sujet brûlant, en général une situation d’urgence dans un pays ou une crise mondiale, comme celle de l’alimentation en 2008. Il suffit à 13 membres du Conseil de signer un appel à une telle session spéciale pour qu’elle ait lieu.

Les enjeux de la révision de l’EPU

Intervention à la 6ème session de formation : Claude-Adrien Zoller, Directeur de «Genève pour les droits de l’homme»,

L’EPU est un processus interétatique et une instance politique de haut niveau. Il est un processus à long terme et rappelle que la mise en oeuvre des droits de l’homme dépend de la bonne volonté de chaque Etat. Ainsi, si certains abus existent encore aujourd’hui, cette situation peut évoluer sur le long terme. Au fil des cycles de l’EPU, les rapports seront de plus en plus précis et le suivi mieux organisé, ce qui permettra à l’examen d’accroître son influence sur la politique interne des Etats.

L’EPU a subi quelques modifications suite à la réforme du Conseil des droits de l’homme, qui a débuté en mars 2010 et s’est terminée en juin 2011 (A/HRC/17/L.29 et 16/21).

Les nouvelles modalités de l’EPU sont les suivantes.

Les cycles dureront 4 ans et demi (para. 3, résolution A/HRC/RES/16/21) et il y aura 14 sessions lors des cycles (para. 3, résolution A/HRC/RES/16/21). 14 États seront examinés par session (part I, décision A/HRC/17/L.29). Chaque examen durera 3 heures et demie. L’État examiné disposera de 70 minutes de parole et les autres États de 140. (part III, décision A/HRC/17/L.29). L’ordre d’examen sera exactement le même.

Les prochains cycles devraient être axés, entre autres, sur la mise en oeuvre des recommandations acceptées et l’évolution de la situation des droits de l’homme dans l’État examiné (para. 6, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les premières sessions du second cycle se tiendront en juin et en octobre 2012. A partir de 2013, les sessions auront lieu en janvier, mai et octobre (para. 2, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les directives générales (HRC Décision 6/102) pour la préparation des trois rapports servant de base aux examens ont été légèrement modifiées pour mettre l’accent sur la présentation de la mise en oeuvre des recommandations.

L’État examiné devrait communiquer en toute clarté au Conseil par écrit, de préférence avant la séance plénière de ce dernier, sa position au sujet de toutes les recommandations qu’il aura reçues (para. 16, résolution A/HRC/RES/16/21). Les États sont encouragés à fournir au Conseil, s’ils le souhaitent, un état à mi-parcours de la suite donnée aux recommandations acceptées (para. 18, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) de statut A disposeront d’une section distincte dans le résumé des informations fournies par les autres parties prenantes (para. 9, résolution A/HRC/RES/16/21). Elles seront habilitées à prendre la parole immédiatement après l’État examiné, pendant la séance consacrée à l’adoption du document final de l’examen par le Conseil en séance plénière (para. 13, résolution A/HRC/RES/16/21).

Rôle des ONG

Les États concernés sont encouragés à procéder à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes concernées sur le suivi (para. 17, résolution A/HRC/RES/16/21). Les autres parties prenantes concernées sont encouragées à faire figurer dans leurs contributions des informations sur la suite donnée au précédent examen (para. 8, résolution A/HRC/RES/16/21).

De réelles conclusions pourront être tirées à la fin du deuxième ou troisième cycle de l’EPU. En attendant cette étape, il est important de garder à l’esprit qu’il faut laisser à ce mécanisme le temps de faire ses preuve et que le rôle de la société civile doit se focaliser sur le suivi des recommandations en vue de leur mise en oeuvre effective.

À l'origine de l'EPU

Lors de la 3e réunion internationale d’experts sur l'éducation aux droits de l'homme organisée par le CIFEDHOP en 2007, le premier Président du Conseil des droits de l’homme, M. Luis Alfonso de Alba, a tenu à rappeler l’origine de l’EPU.

C’est la délégation canadienne qui en proposa l’idée, soutenue par celle de la Suisse. Le Mexique s’y objecta parce que la proposition canadienne se limitait à un exercice de révision par les pairs d’une durée d’une heure environ. Faible dans sa substance, cette proposition ne reçut pas l’appui de New York ; par ailleurs d’autres pays s’opposèrent à l’idée même d’un EPU de telle sorte qu’elle faillit disparaître. Il revient à des pays de l’Amérique latine son maintien à l’ordre du jour. L’important, par la suite, a précisé M. de Alba, ce fut d’abandonner cette proposition canadienne d’échanges informels pour se diriger vers quelque chose de plus contraignant et de plus longue durée. La résolution sur l’EPU adaptée par la suite va dans ce sens. Et cet examen sera universel, répété.

La réforme de l'EPU

La réforme de l'EPU était prévue par la Résolution 5/1 de 2007 créant l’EPU pour une durée de cinq ans avant sa révision.

Tout d’abord, il faut rappeler que l’EPU est un processus interétatique, et qu’il est une instance politique de haut niveau. Ainsi, au regard des droits de l’homme, l’EPU peut être considéré comme inefficace car il n’existe pas de force obligatoire des engagements pris par les Etats et ceux-ci peuvent choisir de ne pas aborder certains sujets sensibles.

Ensuite, l’EPU est un processus sur le long terme. En effet, les Nations Unies ne sont pas chargées de la mise en œuvre interne des droits de l’homme, seul l’Etat peut faire évoluer la situation en coopération avec la société civile. Comme les règles de droit international sont décidées par les Etats eux-mêmes, il s’agit souvent de normes peu contraignantes, les Etats, sujets de droit international, ne souhaitant pas se soumettre à des obligations trop lourdes. En l’absence d’autorité internationale supérieure, la mise en œuvre de ces obligations dépend de la bonne volonté de chaque Etat.

Ainsi, si certains abus existent aujourd’hui, cette situation va évoluer sur le long terme. Au fil des cycles de l’EPU, les rapports seront de plus en plus précis et le suivi mieux organisé, ce qui permettra à l’examen d’accroître son influence sur la politique interne des Etats.

L’EPU dans sa forme actuelle va subir quelques modifications, puisque l’année 2010 marque le début de la réforme du Conseil prévue dès 2006 par les Etats membres de l’ONU.

La révision du Conseil a débuté en octobre 2010. Elle se déroule à la fois à l’Assemblée générale (AG) à New York et au Conseil à Genève.

Certains Etats souhaitent améliorer le mécanisme de l’EPU et s’accordent à dire que c’est un processus positif. Ils proposent notamment de :

- Mieux répartir le temps de parole : ne pas procéder par heure d’arrivée au Conseil mais plutôt par tirage au sort, ou encore rajouter une heure à chaque examen et instaurer un cycle de cinq ans ;

- Rendre la troïka plus active : organisation des débats, introduction de la liste des questions ;

- Présentation de la situation des droits de l’homme par les institutions nationales, en parallèle de la présentation par l’Etat ;

- Regrouper les recommandations par thème et les synthétiser afin de faciliter le suivi;

- Demander aux Etats de tenir des réunions annuelles nationales de suivi de la mise en œuvre des recommandations.

D’autres Etats adoptent une position plus critique envers l’EPU et tentent d’affaiblir ce mécanisme. Pour ces Etats :

- La révision du Conseil est un processus intergouvernemental et les ONG n’ont donc aucun rôle à jouer ;

- Il s’agit d’une révision du Conseil et non d’une réforme, on ne doit donc rien changer en profondeur ;

- Le cycle de l’EPU devrait passer de quatre à cinq ans et, entre le premier et le second examen, une année de pause devra être observée (soit, en moyenne, un rapport en moins par pays tous les 20 ans).

- Le second rapport des Etats devra parler de la situation actuelle des droits de l’homme sans revenir sur le passé, et considérer la mise en œuvre du premier rapport mais sur une base volontaire de l’Etat.

Néanmoins, même pour ces Etats, il y a une ligne à ne pas dépasser. En effet, s’ils veulent toujours pouvoir se servir de l’EPU comme d’un instrument utile pour leur diplomatie, il ne faut pas que le mécanisme soit décrédibilisé. Ainsi, le deuxième et le troisième cycle s’annoncent très intéressants en termes de géopolitique et de relations internationales.

Il est à relever que les pays émergents prennent de plus en plus d’importance sur la scène internationale et jouent aujourd’hui un rôle non négligeable au sein du Conseil.

Au total, il faudra évaluer l’EPU après la révision du Conseil des droits de l’homme, et à la fin du deuxième ou troisième cycle pour en tirer de réelles conclusions, tout en gardant à l’esprit qu’il faut laisser à ce mécanisme le temps de faire ses preuves. En attendant, la société civile doit se concentrer sur le suivi des recommandations acceptées par les Etats afin de tout mettre en œuvre pour que celles-ci soient mises en œuvre concrètement.

Les enjeux de la révision de l’EPU

Intervention de Claude-Adrien Zoller, Directeur de «Genève pour les droits de l’homme», au cours de la 6ème session de formation sur l'EPU

L’EPU est un processus interétatique et une instance politique de haut niveau. Il est un processus à long terme et rappelle que la mise en oeuvre des droits de l’homme dépend de la bonne volonté de chaque Etat. Ainsi, si certains abus existent encore aujourd’hui, cette situation peut évoluer sur le long terme. Au fil des cycles de l’EPU, les rapports seront de plus en plus précis et le suivi mieux organisé, ce qui permettra à l’examen d’accroître son influence sur la politique interne des Etats.

L’EPU a subi quelques modifications suite à la réforme du Conseil des droits de l’homme, qui a débuté en mars 2010 et s’est terminée en juin 2011 (A/HRC/17/L.29 et 16/21).

Les nouvelles modalités de l’EPU sont les suivantes

Les cycles dureront 4 ans et demi (para. 3, résolution A/HRC/RES/16/21) et il y aura 14 sessions lors des cycles (para. 3, résolution A/HRC/RES/16/21). 14 États seront examinés par session (part I, décision A/HRC/17/L.29). Chaque examen durera 3 heures et demie. L’État examiné disposera de 70 minutes de parole et les autres États de 140. (part III, décision A/HRC/17/L.29). L’ordre d’examen sera exactement le même.

Les prochains cycles devraient être axés, entre autres, sur la mise en oeuvre des recommandations acceptées et l’évolution de la situation des droits de l’homme dans l’État examiné (para. 6, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les premières sessions du second cycle se tiendront en juin et en octobre 2012. A partir de 2013, les sessions auront lieu en janvier, mai et octobre (para. 2, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les directives générales (HRC Décision 6/102) pour la préparation des trois rapports servant de base aux examens ont été légèrement modifiées pour mettre l’accent sur la présentation de la mise en oeuvre des recommandations.

L’État examiné devrait communiquer en toute clarté au Conseil par écrit, de préférence avant la séance plénière de ce dernier, sa position au sujet de toutes les recommandations qu’il aura reçues (para. 16, résolution A/HRC/RES/16/21). Les États sont encouragés à fournir au Conseil, s’ils le souhaitent, un état à mi-parcours de la suite donnée aux recommandations acceptées (para. 18, résolution A/HRC/RES/16/21).

Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) de statut A disposeront d’une section distincte dans le résumé des informations fournies par les autres parties prenantes (para. 9, résolution A/HRC/RES/16/21). Elles seront habilitées à prendre la parole immédiatement après l’État examiné, pendant la séance consacrée à l’adoption du document final de l’examen par le Conseil en séance plénière (para. 13, résolution A/HRC/RES/16/21).

Rôle des ONG

Les États concernés sont encouragés à procéder à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes concernées sur le suivi (para. 17, résolution A/HRC/RES/16/21). Les autres parties prenantes concernées sont encouragées à faire figurer dans leurs contributions des informations sur la suite donnée au précédent examen (para. 8, résolution A/HRC/RES/16/21).

De réelles conclusions pourront être tirées à la fin du deuxième ou troisième cycle de l’EPU. En attendant cette étape, il est important de garder à l’esprit qu’il faut laisser à ce mécanisme le temps de faire ses preuve et que le rôle de la société civile doit se focaliser sur le suivi des recommandations en vue de leur mise en oeuvre effective.

Fonctionnement de l'EPU

Les objectifs de l'EPU

L’EPU a pour principaux objectifs d’améliorer la situation des droits de l’homme au niveau national à travers :

- une évaluation des faits nouveaux positifs et des difficultés que rencontre l’État ;

- le renforcement des capacités des États et de l’assistance technique requise, en consultation et avec le consentement de l’État intéressé ;

- la mise en commun de bonnes pratiques entre États et autres parties prenantes ;

- un appui à la coopération entre acteurs nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;

- un encouragement à coopérer avec le Conseil des droits de l’homme, les organes chargés des droits de l’homme (organes conventionnels et procédures spéciales) et le Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDH).

Les bases juridiques de l'EPU

1) Un processus interétatique égalitaire

L’EPU a été créé pour tenter de répondre à l’une des plus vives critiques adressées à l’ancienne Commission, à savoir la sélectivité du contrôle des droits de l’homme laissant les Etats les plus forts à l’abri de toutes critiques. Le mécanisme de l’EPU applique à la lettre le principe de l’universalité des droits humains en mettant en place un contrôle automatique de chaque Etat tous les quatre ans.

C’est un mécanisme interétatique dans lequel les 47 membres sont des Etats et non pas des experts indépendants de tout pouvoir politique comme c’est le cas dans les organes de traités. Les Etats ont souhaité un mécanisme dans lequel ils peuvent discuter entre eux, c’est donc une instance politique de haut niveau.

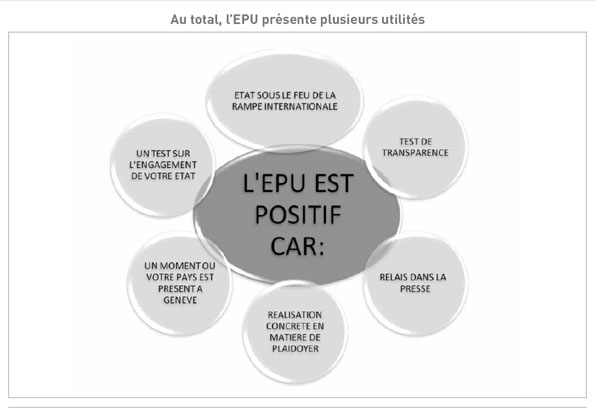

Au total, l’EPU est un mécanisme d’examen des droits humains coopératif et diplomatique, ce n’est pas un lieu de critiques ou de dénonciations.

2) Les textes internationaux

L’EPU fonde son contrôle sur différentes textes internationaux tels que :

- La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui contient, sous forme de principes, tous les droits fondamentaux. Cette déclaration n’a pas de force obligatoire, mais elle a aujourd’hui une force morale importante et est considérée en droit international comme faisant partie de la coutume, de par la reprise de cette déclaration dans presque toutes les constitutions des Etats dans le monde.

- Les traités internationaux ratifiés par l’Etat examiné sont utilisés pour contrôler la mise en œuvre, par l’Etat, de ses obligations internationales.

- Les engagements volontaires pris par les Etats. Cette pratique était autrefois uniquement utilisée afin de montrer la bonne foi d’un Etat lors de sa candidature au Conseil, mais elle s’est étendue à l’EPU. Ce sont des engagements que l’Etat prend par écrit de manière volontaire qui participent au suivi de la mise en œuvre de l’EPU.

Processus et règles de fonctionnement

Les 47 États membre du Conseil doivent se présenter tous les quatre ans devant le Groupe de travail chargé de cet examen (voir le calendrier pour le 1er cycle d’examen, 2008 - 2011). Chaque État y présente son propre rapport. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) y ajoute une synthèse des références relatives à la situation des droits de l’homme dans le pays faisant l’objet de l’EPU par des organes de l’ONU, ainsi qu’un résumé émanant d’autres sources pertinentes.

Trois heures sont consacrées à la discussion avec chacun des États. À la suite de celle-ci, une « troïka » composée de trois États, d’origines régionales différentes, présente à la session plénière du Conseil les conclusions et recommandations.

Ce processus est différent de ce qui existe déjà, comme les Comité conventionnels, en ce sens qu’il s’agit d’une discussion politique entre représentants d’Etats (et non d’experts disant le droit) visant à soutenir chaque Etat dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme.

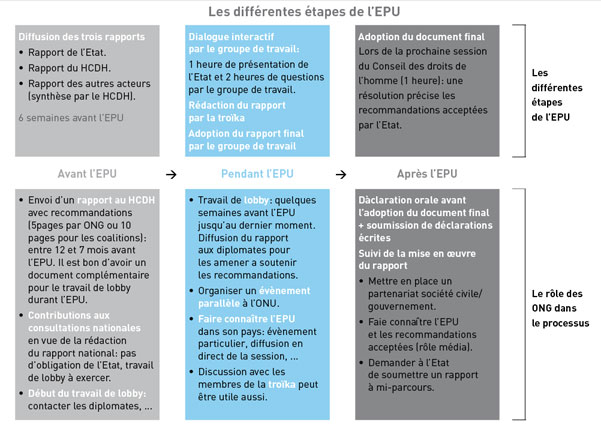

Les différentes étapes de l'EPU et le rôle de la société civile

Le processus de l'examen périodique universel en Vidéo

Voir la vidéo postée par UPR.info sur Youtube

Suivi de l'EPU

La société civile nationale doit porter toute son attention au suivi de l’EPU afin de participer à la mise en œuvre des recommandations.

Des expériences de coalitions nationales au Burkina Faso et aux USA permettent de mettre en perspective l’importance des coalitions nationales d’ONG pour avoir plus de poids au Conseil.

Suivi des recommandations par les États

UPR.info fournit une liste d'exemples de bonnes pratiques en matière de suivi des recommandations de l'EPU.

- Produire un document rassemblant toutes les réponses aux recommandations avec une identification claire de celles acceptées. Ex : Norvège.

- Développer un Plan d’action national qui inclut toutes les recommandations acceptées. Ex : Bahreïn.

- Mettre en place un groupe de travail interministériel pour coordonner l’action du gouvernement. Ex : Pologne.

- Mettre en place un comité composé de membres du gouvernement, de l’institution nationale et d’ONG pour veiller à la mise en œuvre. Ex : Bahreïn.

- Produire des rapports sur l’état de la mise en œuvre. Ex : Argentine ; Bahreïn A, E ; Bolivie ; Chili ; Colombie ; Équateur ; Finlande ; France E, F ; Pays-Bas ; Roumanie et Royaume-Uni.

- Présenter régulièrement un compte rendu au Conseil des droits de l’homme à Genève. Ex : République de Corée, Roumanie, Émirats arabes unis.

Information pour le suivi de l’EPU

UPR Info & Child Rights Connect ont réalisé une fiche d'information destinée aux ONG pour le suivi de l’Examen Périodique Universel.

UPR Info & Child Rights Connect ont réalisé une fiche d'information destinée aux ONG pour le suivi de l’Examen Périodique Universel.

Télécharger la fiche : Suivi de l’Examen Périodique Universel Information pour les ONG

Contributions des ONG et de la société civile

Les acteurs de l’éducation et de la société civile sont directement interpellés par la procédure de l'Examen périodique universel. Premièrement parce qu’il sont amenés à nourrir les discussions de leurs informations, qui seront notamment condensées dans le rapport du Haut-Commissariat sur les autres sources pertinentes ; deuxièmement parce qu’il faut que le rapport que doit présenter l’État soit préparé avec une participation de la société, comme le recommande la résolution 5/1. Il existe pour les ONG divers moyens pour participer à l’EPU.

Il est donc très important que, dans chaque pays, la société civile soit informée, préparée et encouragée suffisamment tôt pour contribuer à cet examen et à ces discussions nationales. Cette participation publique demande une mobilisation des acteurs de l’éducation, de la formation et de l’information, en plus de celle des organismes déjà engagés dans la protection et la promotion des droits de l’homme. Tous ces acteurs doivent rester actifs lors de la discussion à Genève et ensuite en rapporter les conclusions et recommandations, ainsi qu’en assurer un suivi sur le terrain.

Lire à ce sujet le rapport de la 3e réunion internationale d’experts sur l'éducation aux droits de l'homme tenue à Genève en 2007 sur le thème Diffusion du droit et participation à l’EPU du Conseil des droits de l’homme Rôle des acteurs de la société civile et de l’éducation.

Moyens d'action pour les ONG

Il existe pour les ONG divers moyens de participer à l’EPU :

- soumettre au Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) un rapport sur la situation des droits de l’homme du pays concerné ;

- faire du lobbying auprès des membres du groupe de travail ;

- prendre la parole durant la séance plénière du Conseil avant l’adoption du document final ;

- veiller à la mise en œuvre par l’État examiné des recommandations de l’EPU.

Les exemples des coalitions au Burkina Faso et aux États-Unis présentés lors de la 5e session internationale de formation à l’EPU dispensée par le CIFEDHOP, ainsi que les résultats des ateliers pédagogiques qui se sont déroulés durant cette formation donnent des repères précis.

Le site upr-info.org décrits, en détail, les moyens d’actions dont disposent les ONG à chaque étape du processus.

La Fédération internationale de l'ACAT fournit un Guide pratique pour la participation à l'EPU (en format PDF).

Le Haut commisariat aux droits de l'homme a publié un Manuel pour la société civile qui consacre un chapitre à l'Examen périodique universel