Analyse des questionnaires de suivi pour 2014

1. PRÉSENTATION

À la suite de chacune des sessions de formation du CIFEDHOP consacrée à l’Examen périodique universel (EPU), les participants sont invités à répondre à un questionnaire de suivi en ligne . Débutée en 2009, l’administration de ce questionnaire en est à sa sixième année. L’analyse des réponses permet de dégager un portrait d’ensemble dont l’utilité peut se refléter autant au plan des ajustements de parcours pour les session de formation ultérieures que des formes d’encadrement à distance que le Centre peut être éventuellement appelé à proposer, en particulier par le truchement de sa plateforme interactive.

La présente étude descriptive a été réalisée sur la base des réponses au questionnaire soumis aux 29 participants de la session de l’automne 2014 . Le taux de réponse a été de 83 pour cent.

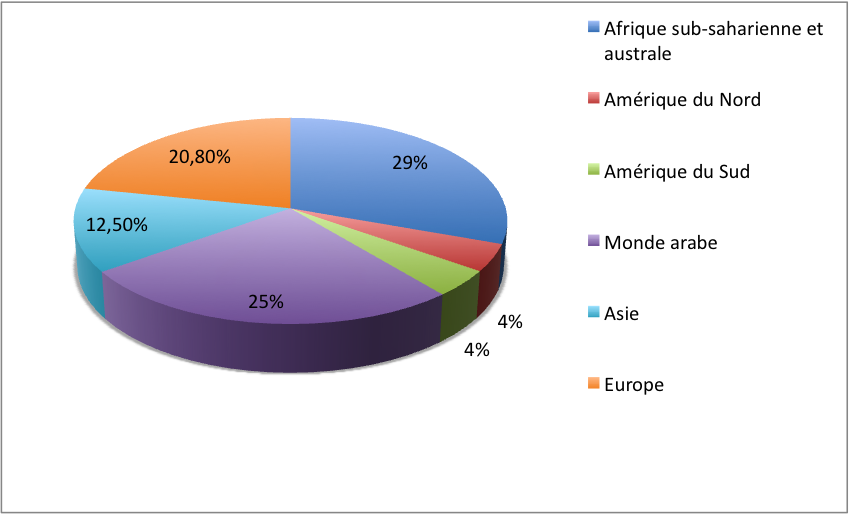

Les répondants (11 femmes et 14 hommes) de la session 2014 provenaient d’Afrique subsaharienne et australe (Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée-Conakry, Malawi, Niger, Sénégal et Sierra Leone), d’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique), d’Amérique du Sud (Pérou), du monde arabe (Algérie, Irak, Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie). D’Asie (Kirghizstan et Laos) ainsi que d’Europe (France, Moldavie et Ukraine).

Le questionnaire se compose de quatre parties : i) la contribution de la société civile au processus de l’EPU; ii) la participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans le pays du participant à la session; iii) les soutiens internes et externes dont bénéficie éventuellement le participant; iv) la participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU. L’instrument comprend à la fois des questions fermées et à choix multiples. En outre, pour chacune des questions posées, il est possible d’y joindre un commentaire. Un certain nombre de questions renvoient au travail de terrain des participants une fois ceux-ci de retour dans leur pays. Par exemple, ces derniers s’étaient engagés, lors de la session, à restituer les connaissances acquises auprès des ONG, des milieux éducatifs et des médias et, dans la mesure du possible, à renforcer les liens de concertation avec l’ensemble des composantes de la société civile. Cet exercice prend du temps et c’est la raison pour laquelle l’analyse d’ensemble des réponses au questionnaire est décalée dans le temps.

Enfin, il convient de préciser que les réponses des participants peuvent, certes, servir d’éléments de compréhension à la situation d’un pays donné ou à des tendances qui paraissent se dessiner, mais ne sauraient en aucun cas être interprétées comme étant une projection qui en reflète entièrement la réalité.

2. PRINCIPALES OBSERVATIONS

2.1 Contribution de la société civile au processus de l’EPU (partie « A » du questionnaire).

Le petit nombre de répondants n’autorise aucune conclusion. Néanmoins, comme il fut d’ailleurs observé lors de sessions de formation précédentes, les répondants originaires d’Afrique sub-saharienne montrent assez clairement que la société civile dans laquelle ils s’inscrivent affiche un bon dynamisme.

Dans l’ensemble, les trois quarts des répondants disent être bien informés sur l’EPU et contribuent en tant que membres actifs à son processus. Une frange d’environ 10% paraît manquer de connaissances à ce sujet, cela s’appliquant surtout à quelques participants du monde arabe et d’un pays européen : les répondants algérien et français ne semblent pas au fait de la contribution de la société civile au processus de l’EPU.

Outre le petit nombre de répondants, nous savons que les contextes géopolitiques parfois très différents dans lesquels ceux-ci interviennent ne permettent pas non plus de conclusions. Par ailleurs, les commentaires ajoutés en marge des questions posée donnent à penser qu’un engagement militant et professionnel de plusieurs participants à la défense et à la promotion des droits de l’homme au sein de la société civile est en voie d’affirmation. Cette dynamique permet aux représentants d’ONG de faire entendre leurs voix et de faire valoir leurs analyses dans le cadre de l’EPU. L’expérience et les connaissances acquises par les répondants pourraient être mises en valeur d’une manière ou d’une autre par l’équipe dirigeante du CIFEDHOP, notamment par le truchement de la plateforme interactive.

2.2 Participation à la session de l’EPU à Genève et suivi dans votre pays

Environ les trois quarts des répondants disent mener des actions sur le terrain bien qu’elles puissent être à géométrie variable pour des raisons qui tiennent principalement de la conjoncture plus ou moins favorable aux droits de l’homme.

La plupart des commentaires émis par les répondants tend à laisser penser que ces derniers mènent assez souvent des actions concrètes sur le terrain en matière de droits de l’homme (échanges avec les ONG, lobbying auprès des administrations et des autorités politiques, conférences de presse, recours aux médias sociaux, consultations de la société civile) même si dans certaines pays, l’action gouvernementale laisse à désirer. Certains répondants exercent des fonctions professionnelles importantes auprès d’institutions nationales ou internationales (OSCE, par ex). D’autres sont agents de liaison entre la société civile et des paliers décisionnels. La plupart d’entre eux jouent un rôle actif.

Par ailleurs, nombreux sont les répondants qui disent avoir demandé aux autorités compétentes de leurs pays respectifs que les droits de l’homme soient inclus dans les programmes d’études et autres activités éducatives de l’enseignement obligatoire, voire de l’enseignement supérieur. Même constat au plan de la participation active à des activités de sensibilisation dans les lieux de travail. Le suivi sur le terrain paraît ainsi conséquent en dépit de contextes adverses auxquels sont confrontés certains répondants, notamment en Irak et en Tunisie.

2.3 Soutiens internes et externes (partie « C » du questionnaire)

Par rapport aux années précédentes, les réponses des répondants à ce chapitre sont demeurées sensiblement les mêmes : de manière générale, les répondants disent ne pas se sentir soutenus dans leurs efforts pour promouvoir l’éducation et la formation aux droits de l’homme. Ils sont également nombreux à dire que le contexte sociopolitique dans leurs pays rend souvent ou assez souvent difficile la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme. Par ailleurs, la grande majorité d’entre eux disent que les ressources du CIFEDHOP leur sont très souvent utiles, notamment en matières d’échanges de bonnes pratiques par le biais de la plateforme interactive et d’un réseau d’experts.

En matière d’appuis reçus, la plupart des répondants disent qu’ils sont faibles sauf, dans certains cas, où ils bénéficient à l’occasion du soutien de l’opinion publique, des parents, des syndicats (opinions mitigées à cet égard) et de quelques ONG. Quant aux sources de résistance (voire de blocage) auxquelles ils doivent faire face, elles viennent surtout des gouvernements, des fonctionnaires de l’Éducation et des autorités scolaires. Aussi, « La résistance vient très souvent des forces féodalo-esclavagistes qui veulent le maintien des pratiques esclavagistes » ; ou bien : « Parfois les gens se focalisent sur un thème des droits humains sur lequel vous travaillez pour justifier le fait qu'il ne peuvent pas vous soutenir. Par exemple on vous dira "vous organisme de DH vous soutenez l'abolition de la peine de mort ou les LGBT alors que c'est contraire à nos croyances alors je ne signe pas vos pétitions ....) ».

2.4 Participation interactive et à distance à l’éducation aux droits de l’homme et à l’EPU (partie « D » du questionnaire)

L’intérêt des répondants pour la plateforme interactive du CIFEDHOP a sensiblement évolué au fil des ans. D’abord centré sur le besoin d’information sur l’EPU et l’éducation et la formation aux droits de l’homme (EFDH), l’intérêt des répondants s’est diversifié de manière à englober désormais le droit au travail, l’égalité des genres, les droits de l’enfant et de la femme, les changements climatiques, la gouvernance de proximité ainsi que le droit au logement.

La fréquence de fréquentation de la plateforme interactive est, en majorité, de « quelques fois par mois » à « très souvent ». Ce lieu d’information à distance est perçu comme très utile. Les contributions personnelles des répondants demeurent cependant modestes. À ce sujet, il convient de prendre en compte les difficultés d’accès en continu aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans plusieurs pays en voie de développement et/ou politiquement instables,

Par ailleurs, les répondants ont suggéré un certain nombre de pistes à explorer de manière à enrichir le contenu de la plateforme : rendre compte de cas de réussites de la mise en œuvre de l’EDFH, inclure des contenus sous la forme de récits (storytelling), développement d’une banque donnée sur une mise en application comparée l’EPU, proposer des cours en ligne, favoriser les échanges d’expériences et ajouter la langue espagnole au français et à l’anglais.

3. Conclusion

Les réponses au questionnaire relatif à la session de formation 2014 du CIFEDHOP témoignent d’un engagement marqué des répondants (à l’exception de deux d’entre eux) à l’égard de l’éducation aux droits de l’homme et d’un élargissement de leurs champs d’intérêts à des domaines connexes.

En toile de fond ces mêmes répondants indiquent l’importance d’un encadrement compétent dont ont besoin les acteurs de terrain; dans cette optique, les ressources proposées par le CIFEDHOP se présentent comme un soutien d’autant plus apprécié que l’aide sur le terrain paraît déficiente sinon absente, en particulier de la part des autorités.

Enfin, notons une plus grande place attendue de la plateforme interactive dont plusieurs pensent qu’elle pourrait étendre son champ d’action à des sujets qui prolongent l’EFDH dans des domaines variés.